Польские граффити на стенах церкви в Больших Вязёмах

17 марта 2004, 17:02

Так уж вышло, что живу я сейчас в Польше, в Варшаве. У меня здесь учёба, интересы и всё прочее. Родина осталась далеко, но в моем паспорте стоит отметка о рождении: подмосковное село Большие Вязёмы Одинцовского района.

Так уж вышло, что живу я сейчас в Польше, в Варшаве. У меня здесь учёба, интересы и всё прочее. Родина осталась далеко, но в моем паспорте стоит отметка о рождении: подмосковное село Большие Вязёмы Одинцовского района.  Обычно люди, уезжающие за границу на продолжительный срок, испытывают чувство тоски по Родине. Вот и меня ностальгия не обошла стороной.

Обычно люди, уезжающие за границу на продолжительный срок, испытывают чувство тоски по Родине. Вот и меня ностальгия не обошла стороной. Приехав на зимние каникулы в районный центр — город Одинцово, где живет моя семья, где я провела свои школьные годы, решила проведать и свою малую родину – Большие Вязёмы.

Приехав на зимние каникулы в районный центр — город Одинцово, где живет моя семья, где я провела свои школьные годы, решила проведать и свою малую родину – Большие Вязёмы.  Прошлась по улочкам, которые помнят меня совсем маленькой, заглянула в старое общежитие, куда родители привезли меня из роддома — там всё так изменилось... Посидела на детской площадке, покрытой снегом, вспомнила, как играли здесь мы — малыши, как лепили зимой снеговиков...

Прошлась по улочкам, которые помнят меня совсем маленькой, заглянула в старое общежитие, куда родители привезли меня из роддома — там всё так изменилось... Посидела на детской площадке, покрытой снегом, вспомнила, как играли здесь мы — малыши, как лепили зимой снеговиков...Мы с родителями часто ходили гулять на речку, на берегу которой стоят церковь и усадьба князей Голицыных, в которой теперь музей. Уже позже я узнала их полные названия: церковь Преображения Господня и Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина.

А не зайти ли?

В музее не было посетителей, поэтому я могла спокойно разглядывать экспонаты. Картины, старинная мебель, домашняя утварь, детские игрушки. И вдруг… Мой взгляд остановился на представленных слепках со стены церкви, где совершенно отчётливо были видны нацарапанные когда-то слова....по-польски!

Представляете моё удивление? Конечно же, мне захотелось немедленно раскрыть удивительную тайну — откуда же взялись польские надписи в Больших Вязёмах?

К счастью, на месте оказалась Любовь Васильевна Жукова — старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела, которая охотно предоставила мне работы исследователей на тему польских граффити, интересно и подробно рассказала и показала на макете, в каких частях церкви были обнаружены надписи. И вот что я узнала.

Вязёмы с давних времен стояли на очень важном пути — Смоленском тракте. До 80-х годов XVI века Вязёмский ям (конная станция) в учреждённой с 1514 года великим князем Московским Василием III ямской гоньбе по Смоленской дороге имел особенное значение как последняя станция перед Москвой. Благодаря этому Вязёмы в политическом значении встали в один ряд с такими городами, как Можайск, Вязьма, Дорогобуж и даже Смоленск. Неудивительно, что в Вязёмах не раз бывали иностранные гости с Запада. А с конца XVI века начинается особая история Вязём, связанная с личностью Бориса Годунова. Вязёмский ям уходит на второй план, уступая первенство усадьбе правителя государства.

Именно по велению Бориса Годунова в Вязёмах основана и освящена в 1600 году церковь Живоначальной Троицы (так она называлась до 1702 года) — этот, кроме всего прочего, удивительный памятник Смутного времени. После смерти Бориса Годунова, в апреле 1605 года, Вязёмы теряют значение царской загородной усадьбы. В феврале 1606 года новый государь, назвавшийся Дмитрием I и претендовавший на роль законного наследника Грозного, прибывает в Вязёмы с цветом русского боярства и аристократии, членами созданного им на польский манер Государственного совета, сменившего Боярскую думу, а также в окружении телохранителей-иноземцев: польской конницы и немецкой гвардии, чтобы устроить на Масленицу весёлую русскую забаву — взятие снежной крепости. Это и было началом новой главы в истории Вязём. Впервые иноземцы, взявшие штурмом зимнюю крепость, почувствовали себя не почтительными гостями, а полноправными хозяевами Годуновской усадьбы. Именно с этого времени на стенах церкви появляются первые автографы.

Исследование польских автографов-граффити в Годуновской церкви начал в 1997 году Александр Константинович Крылов — профессор Государственного академического института живописи, скульптуры, архитектуры им. И.Е.Репина Российской академии художеств (Санкт-Петербург). В своих научных статьях А.К. Крылов представил собственные прочтение и интерпретацию обнаруженных надписей, а также попытался соединить в общей исторической канве конкретные даты и имена, при этом оговаривая, что невозможно точно утверждать, эти ли исторические персонажи или их родственники, однофамильцы расписались на стенах Троицкой церкви. Действительно, идентифицировать авторов было бы нелегко даже в случае находок архивных документов с автографами тех же лиц, так как разница в написании букв пером на бумаге и выцарапывании их на штукатурке весьма значительна. Однако в любом случае предположения А.К.Крылова могут подвигнуть специалистов к новым изысканиям.

Итак, первые датированные автографы, оставленные некими Яном Муклевским и Якубом Вольским, относятся к 1608 году, когда новый самозванец, Лжедмитрий II, шёл на Москву через Калугу, Можайск, Звенигород, мимо Вязём.

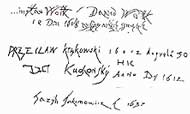

Самые многочисленные датированные автографы Вязёмской церкви относятся к периоду, когда гетман литовский Ходкевич проходит Смоленской дорогой из Речи Посполитой к столице России в июне 1611 года, в июне 1612 года, а в августе 1612 года — уже обратно, с остатками своего войска. Иоанес Зекзелис (май 1611 года), Ян Маркевич (июнь 1611 года), Пшеслав Круковски (август 1612 года), Ян Мирановски (октябрь 1612 года), Паулус Воня (ноябрь 1612 года) — вот имена немногих из числа тех, кто курсировал Смоленской дорогой, находя недолгое пристанище в Вязёмах. Интересно, что хотя свои автографы они оставляли на колоннах и стенах церкви, но всё же в местах, не покрытых иконописными фресками — ниже росписи или в стороне от неё.

С изгнанием поляков из Москвы, а затем и с избранием в 1613 году на царство Михаила Романова заканчивается Смутное время, но отношения с западным соседом всё ещё остаются напряжёнными.

Хроники похода королевича Владислава за московской короной 1617-1618 годов сообщают имя некоего пана Соколовского, который неудачно осадил под Клином в конце октября 1617 года отряд Пожарского. Возможно, автограф «Pawel Sokolowsky» оставлен им.

1618 годом датированы автографы панов (скорее всего братьев) Давида и Станислава Волк, а также та надпись, части которой находятся среди экспонатов в музее — «ROKU 1618 W DZIEN WSZYSTKICH SWIETYCH SCZESNY POLONSKY». Выцарапанные в День Всех Святых, 1 ноября, накануне Дня поминовения усопших, празднуемых католиками, эти граффити выделяются особенно крупными буквами и очень хорошо видны в любое время дня.

К началу лета 1634 года война с Польшей окончательно угасла. С последующими событиями связаны поздние вязёмские автографы: „Trojanowsky 1637”, „Jakimowicz 1637”. В июле 1637 года в связи с предстоящим бракосочетанием короля Владислава и сестры австрийского императора Цецилии Ренаты, в Москву приехали послы Ян Обнорски и князь Самойла Соколински с просьбой прислать на свадьбу русских послов «для оказания чести» и в знак закрепления добрососедских отношений. Весьма вероятно, что Трояновски и Якимович находились в составе сопровождения этого посольства.

Польским автографам почти четыре сотни лет. Почему за четыре века многие поколения православных священников, служивших в этой церкви, не убрали их, не распорядились заштукатурить? Видимо, неспроста. Скорее всего, это дань глубочайшего уважения к древним стенам, свидетелям тяжелых лет истории России, очевидцам бурных событий, кровавых битв, великих дел. Церквей в России много, а вот такая — одна.

Вот сколько нового и интересного узнала я, побывав на своей малой родине!

Ирина Масленникова

216.73.216.99

Ошибка в тексте? Выдели её и нажми Ctrl+Enter

142

Введите логин и пароль, убедитесь, что пароль вводится в нужной языковой раскладке и регистре.

Быстрый вход/регистрация, используя профиль в: